Pada Rural ICT Camp 2025 digelar sesi dialog kebijakan bertajuk Berbagi Praktik Baik Kebijakan dan Jalan Menuju Rekognisi Internet Komunitas di Ruang Edelweis, Wisma Hijau, Depok pada Kamis (25/9/2025). Dengan menggandeng Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI) Fikom Unpad, Common Room Network Foundation mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari komunitas, pemerintah, dan organisasi internasional untuk membahas langkah-langkah strategis menuju pengakuan formal terhadap nternet komunitas di Indonesia.

Project Officer Common Room, Andriani Kesa Alivia menegaskan bahwa dialog ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rembuk Nusa Working Group Policy yang menyoroti pentingnya penguatan kapasitas advokasi komunitas serta penyelarasan inisiatif internet komunitas dengan regulasi nasional.

“Tujuan kegiatan ini adalah mendokumentasikan praktik baik dari komunitas, mengidentifikasi tantangan formalisasi dan adaptasi kebijakan, serta memperkuat kapasitas advokasi melalui peer learning,” ujar Kesa.

Sementara itu Direktur Common Room, Gustaff H. Iskandar menjelaskan bahwa inisiatif LocNet yang dijalankan sejak 2019 kini menjadi bagian dari program Digital Access Program (DAP) yang didukung oleh Pemerintah Inggris. Melalui berbagai proyek percontohan seperti di Ciptagelar, Ciracap, Pulo Aceh, Taliabu, dan Ngata Toro, Common Room membuktikan bahwa model “internet berbasis komunitas” mampu menjadi solusi nyata bagi kesenjangan digital di wilayah terpencil.

“Kita tidak bisa menggunakan satu kebijakan untuk semua wilayah. Pendekatan yang lebih tepat adalah multiplikasi, menyesuaikan strategi dengan konteks lokal masing-masing daerah,” jelas Gustaff.

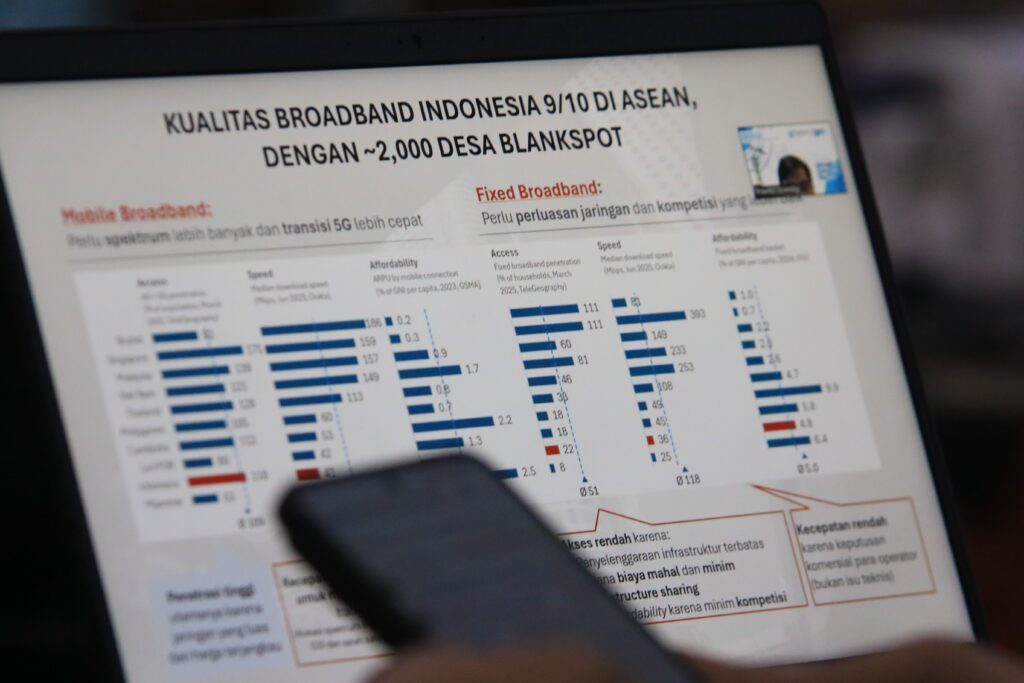

Dari pihak pemerintah, Analisis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Prawito memaparkan arah kebijakan transformasi digital nasional, termasuk target ambisius dalam RPJMN 2025–2029 untuk memperluas akses mobile broadband dan fiber optic hingga ke pelosok.

Ia juga mengakui masih terdapat lebih dari 2.000 desa blank spot dan bahwa kualitas broadband Indonesia masih tertinggal di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Komdigi sedang menyiapkan roadmap infrastruktur digital nasional dan rencana pelaksanaan Regulatory Sandbox, ruang uji kebijakan yang memungkinkan berbagai model penyediaan internet komunitas diuji secara legal sebelum dilegalkan secara nasional.

“Regulatory Sandbox ini akan menguji model perizinan, integrasi dengan program BAKTI, serta mekanisme infrastructure sharing agar biaya jaringan bisa ditekan,” jelas Prawito.

Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI) Fikom Unpad, Subekti Priyadharma menegaskan pentingnya regulatory sandbox sebagai solusi transisi menuju legalisasi Internet Komunitas. Menurutnya, ribuan penyedia internet komunitas di Indonesia masih beroperasi tanpa lisensi, sehingga tidak diakui secara hukum.

Berdasarkan survei nasional, mayoritas komunitas menggambarkan hubungan mereka dengan regulasi sebagai “menantang dan rumit”. Biaya legalisasi bisa mencapai Rp 7–15 juta, dengan sebagian bersifat tidak resmi. Di lapangan, banyak komunitas yang kesulitan memahami bahasa regulasi, berhadapan dengan birokrasi yang berbelit, hingga menghadapi pungutan liar dari aparat atau ormas.

“Banyak yang ingin legal, tapi tidak tahu jalurnya. Sementara yang ilegal justru dibiarkan,” ungkap Subekti.

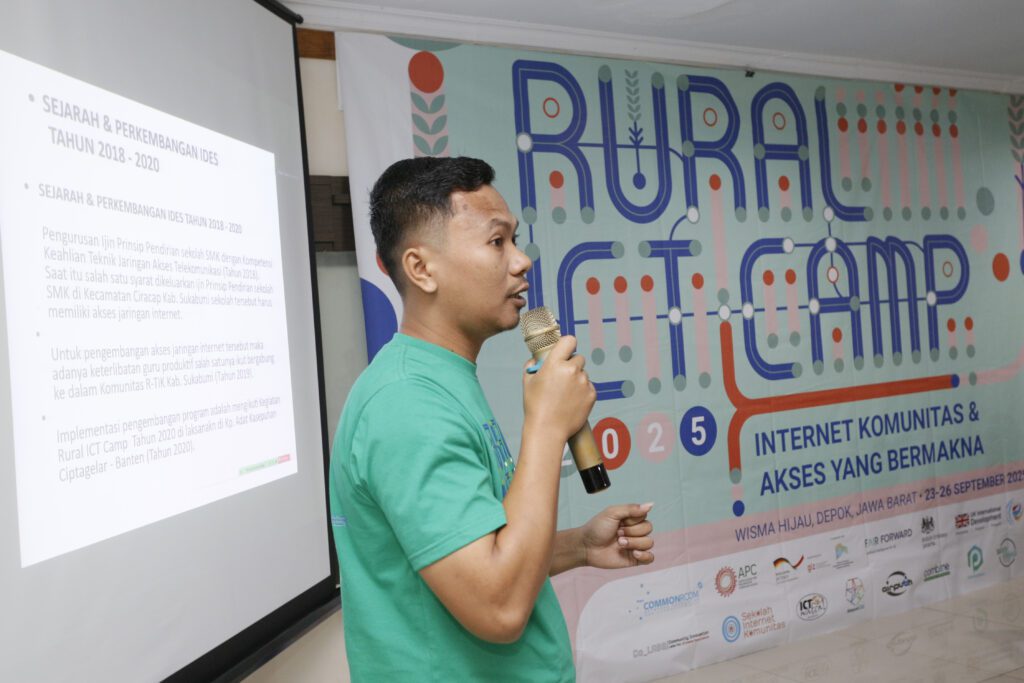

Dua perwakilan peserta yaitu Nasrun Mustafa dari SIK Taliabu dan Dede Irawan dari SIK Ciracap berbagi cerita mengenai internet desa yang dikelola bersama warga. Nasrun menceritakan bagaimana Internet Desa Bobong lahir dari hasil kolaborasi antara komunitas, BUMDes, dan pemerintah desa. Dengan tarif mulai dari Rp 250.000 per bulan, warga kini menikmati layanan internet rumah tangga yang stabil. Pendapatan dari layanan ini dikembalikan untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan dan sarana umum.

“Internet ini bukan milik komunitas atau BUMDes, tapi milik masyarakat desa,” ujar Nasrun.

Sementara itu, Dede Irawan berbagi perjalanan membangun IDES yang kini melayani 7 desa dengan lebih dari 19.000 pengguna aktif per bulan. Namun, kesuksesan tersebut tidak lepas dari tantangan berat: kurangnya dukungan pemerintah desa, tekanan dari aparat, hingga pungutan liar.

“Kami tetap bertahan karena tahu manfaatnya besar bagi warga. Kami ingin internet ini jadi sarana pendidikan dan ekonomi, bukan sekadar hiburan,” tegas Dede.

Menanggapi kisah dari lapangan tersebut, perwakilan International Telecommunication Union (ITU) Nisa Fachry, memaparkan hasil riset terbaru mengenai potensi Dana Desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital. Dari total 74.990 desa di Indonesia, hanya 1,67% yang menggunakan Dana Desa untuk TIK.

“Dana Desa adalah ‘telur emas’ yang belum dimanfaatkan maksimal. Tahun 2025 jumlahnya mencapai Rp 71 triliun, tapi hanya 0,13% yang digunakan untuk internet,” ujarnya.

Ia mencontohkan Desa Cendrana di Sulawesi, yang berhasil memanfaatkan Dana Desa untuk membangun konektivitas internet dan mengembangkan BUMDes hingga mandiri secara finansial.

Diskusi ditutup dengan penegasan pentingnya kolaborasi multipihak, antara komunitas, pemerintah, CSO, dan lembaga internasional untuk memperjuangkan rekognisi formal Internet Komunitas. Beberapa rekomendasi yang mengemuka meliputi implementasi Regulatory Sandbox sebagai ruang uji kebijakan yang berpihak pada komunitas, pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur digital dan pelatihan literasi internet, pendampingan hukum dan teknis bagi komunitas agar dapat memenuhi standar legal tanpa membebani finansial dan kemitraan setara antara CSO dan komunitas yang berbasis saling belajar dan kolaborasi jangka panjang.

“Internet komunitas bukan sekadar teknologi, tapi gerakan sosial untuk memastikan konektivitas menjadi hak semua warga negara,” tutup Subekti.***