Rangkaian kegiatan Rural ICT Camp 2025 berlanjut dengan sesi Diskusi Panduan Teknis Sistem Pemantauan Kualitas Air Laut Berbasis IoT dan Praktik Perakitan IoT “Solitude” yang diadakan di Ruang Edelweis , Wisma Hijau, Depok pada Selasa (23/9/2025). Sesi ini menjadi salah satu kegiatan paling menarik dalam Rural ICT Camp karena peserta tidak hanya berdiskusi, tetapi juga secara langsung merakit sensor IoT (Internet of Things) untuk pemantauan kualitas air laut yang dikembangkan di Pulo Aceh dan Maros.

Diskusi dibuka oleh Field Operator Common Room, Kiky Andhika yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari peluncuran Buku Panduan Teknis Sistem Pemantauan Kualitas Air Laut Berbasis IoT dan buku Panduan Belajar IoT dan Integrasi AI untuk Pemula.

Buku tersebut merupakan dokumentasi dari pengalaman langsung tim dalam merancang, menguji, dan mengimplementasikan sensor pemantauan kualitas air di dua wilayah pesisir Indonesia.

“Buku ini adalah kisah nyata tentang pengembangan sensor di Pulo Aceh dan Maros, bukan hanya tentang keberhasilan, tapi juga tentang kegagalan dan pembelajaran di lapangan,” ujar Project Manager Hardware Co_LABS Mohamad Indra Komar Hamdani yang memimpin proses pengembangan alat tersebut.

Indra menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan sepenuhnya berbasis “open source” sehingga dapat direplikasi dan dikembangkan oleh siapa pun. Proses perancangannya menggunakan pendekatan “design thinking”, mulai dari tahap empathize, define, ideate, hingga implement.

Dalam tahap awal, tim berdialog dengan nelayan di Aceh dan penyuluh perikanan di Maros untuk memahami kebutuhan mereka. Hasilnya, setiap lokasi membutuhkan desain sensor yang berbeda tergantung pada kondisi alam, infrastruktur, dan kapasitas masyarakat setempat.

“Kami menggunakan bahan-bahan sederhana dan murah. Dari percobaan dengan pipa, pasir, sampai bahan fiber dan foam, semua berawal dari keterbatasan. Tapi justru dari situ muncul inovasi,” jelas Indra.

Sensor yang dikembangkan diberi nama “Solitude”, hasil dari iterasi dan eksperimen panjang di lapangan. Versi pertama dibuat di Bandung, lalu diuji dan dikembangkan lebih lanjut di Aceh dan Maros. Alat ini berfungsi untuk memantau kadar garam (salinitas), pH air, oksigen terlarut, serta perubahan muka air laut, dan data yang dikumpulkan dikirim ke dashboard digital berbasis ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

“Buku panduan ini punya tujuh bab — dari pengenalan konsep open source, arsitektur perangkat, kalibrasi sensor, hingga instalasi. Semua dirancang agar komunitas bisa mempelajari dan merakitnya sendiri,” tambah Indra.

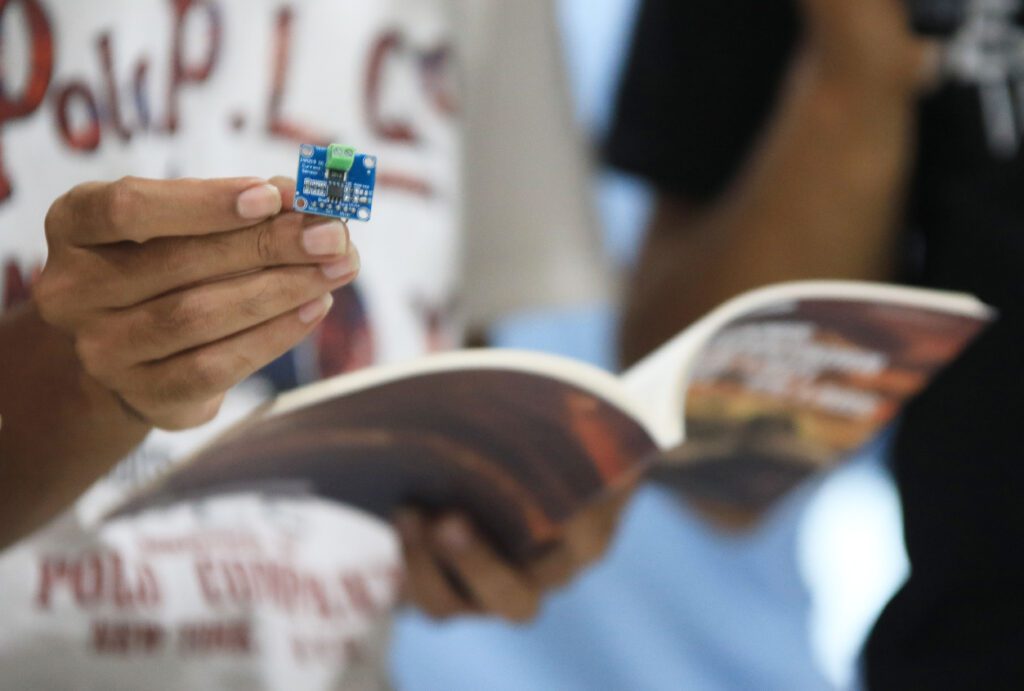

Dalam sesi praktik, peserta diajak merakit sensor Solitude menggunakan komponen utama seperti ESP32 (sebagai otak sistem), sensor salinitas, serta modul pembaca arus INA219. Peserta juga belajar bagaimana menghubungkan sensor dengan sistem visualisasi data secara daring.

IoT Engineer Insan Infonesia, Muhamad Syahid Yuki memimpin praktik perakitan sensor IoT. Peserta dibagi ke dalam kelompok dan menggunakan PCB bekas Solitude untuk menghemat bahan.

“Ini juga bagian dari evaluasi. Solitude generasi sebelumnya ternyata kurang tahan terhadap cuaca ekstrem, jadi kita akan cari solusi material yang lebih kuat,” jelas Yuki sambil memandu peserta.

Peserta tampak antusias mengikuti proses penyolderan, penyusunan komponen, dan pengujian sensor. Komang Sri Indriani dari SIK Bali menyampaikan pengalamannya. “Meski hasilnya belum sempurna, praktik ini membuka wawasan baru. Saya ingin mencoba menerapkan sensor seperti ini di pesisir Desa Tembok, Bali,” katanya.

Sesi praktik perakitan Solitude ini dilanjutkan dengan pemaparan dari Iot Engineer Insan Infonesia, Muhamad Rizki Fadillah yang menjelaskan cara menghubungkan sensor dengan sistem dashboard visualisasi data.

Ia mempraktikkan bagaimana data dari sensor dikirim ke database, diolah dengan perangkat lunak ELK, lalu ditampilkan dalam bentuk grafik yang mudah dibaca.

“Semua langkah instalasi sudah ada di buku panduan. SIK Aceh dan Maros sudah menerapkannya, dan komunitas lain bisa meniru lewat manual teknis yang disediakan,” jelas Rizki.

Menutup sesi, Indra Komar Hamdani kembali menyampaikan bahwa proses belajar, eksperimen, dan berbagi pengalaman ini merupakan inti dari proyek teknologi berbasis komunitas.

“Kami berharap buku dan praktik hari ini bisa jadi bahan belajar bersama. Teknologi akan lebih bermakna jika lahir dari kolaborasi dan digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” pungkasnya.***